職場生涯待過5家公司,

分享一下其中比較少人接觸的CAx軟體銷售工作經驗。

已經離開該公司、工作10年了,應該不會有洩密的問題,

雖然實際營運狀況會有所不同,

不過基本上牽涉到人的部分應該不會差距太大^_^。

第1、2、4家公司主業都是作電子業零組件生產製造,待的單位都是作生產設備規劃開發設計或導入評估,

第3家公司是作產品(機構)研發設計軟體相關銷售,

第5家公司是作 AOI 設備,

這 5 家公司的工作內容性質都跟自動化設備有關,

算是對得起從機械相關系所畢業的學經歷背景,

沒有浪費到國家花在我學生時代的資源^_^。

工作經歷的 5 家公司裡,

第一家公司(中華XX股份有限公司)給我打下很深厚的專業基礎,

但是在第3家公司學得更廣,在3D CAD跟一些CAE軟體應用上學得更多更深。

第一份工作入職有3個月的教育訓練,包括到公司集團母公司大X兩周的教育訓練,從公司組織、產品、行政、設備研發專業等都有,更早以前還要去現場實習加工、組裝、配線,總共6個月!!!

這在後來待過的公司或聽過的業界案例幾乎是絕無僅有的,

當時的前輩同事也說公司集團根本是台灣北部最大的"職訓中心",

人訓練完後,工作一陣子,常常就因為集團前景、薪資、職務成長及經營者觀念問題離開,

前輩也勸我千萬不要待太久,沒想到我待了將近12年^_^。

對照同產業中其他公司的發展,破產倒閉的中華XX跟經營不善甚至主導權異動的大X,原負責經營的相關家族很難說沒有關係跟責任,私下聽過的一些暗黑史就不太適合公開說了^_^。

進第二家公司教育訓練只有5天不到,或更少?沒太多印象,畢竟本來就從事相關專業工作,挖角轉換公司的教育訓練就是偏重在公司相關組織行政介紹等,自然不會有太多專業教育訓練的安排。

到了第三家公司XX資訊股份有限公司當技術支援,教育訓練剩2個小時^_^,總經理跟我講了一下公司的組織狀況&各部門主管的個性,我負責的軟體產品概況跟定價慣例;其他就沒了…

這也是合理,一百多人的"小"公司(相對前兩家是集團上萬人),從產業挖角來的本來就是要馬上幫賺錢,那有時間跟本錢給你學習、慢慢來?!

就職三個禮拜就帶著筆電跟一套剛學的CAE軟體去客戶端作展示跟驗證。

這也是台灣中小企業的常態,沒有時間、本錢慢慢訓練新進員工。

雖然薪水跟職務發展機會比留在前兩家公司的產業裡發展少很多,但是在邊作邊學的過程中,這一段時間,卻是經歷最多而廣的,在CAx軟體操作應用上學得也是最多的一段時間;

另外還見識到商業行為跟人性的好壞各方面,

只要與同事、客戶、原廠接觸,就有機會學習到一些新的知識或觀念、或看到一些新東西,

坦白說工作不算輕鬆,不過認識很多不同機械相關跟其他行業的工作者,

軟體教學也還蠻受認同的,以工作成就感來說,算是蠻愉快開心的^_^。

除了技術學習以外,

其中印象深刻是在銷售相關,

畢竟公司主要營收就是軟體與相關服務的銷售,

而以前的工作也不用管銷售,

所以這些銷售上相關的種種狀況對我來說很新鮮有趣,

那為什麼會離開這個 CAx 軟體行業?

只能自我安慰說太老實的人不適合待這個產業^_^

軟體部份有分代理經銷跟自行開發兩部份,我的主要工作在支援代理經銷軟體的技術部份;

軟體公司的銷售運作完全跟以往身為軟體使用者的想像有非常大的差異,

以前的想法,就賣個 3D 機構設計軟體產品有什麼複雜?

不就分標準版跟專業版兩種?

實際接觸後才發現有夠複雜XD;

軟體產品賣的方式是以授權合約來看,區分成全新授權,有效維護合約內授權,過期維護合約授權等等,

另外還有由不同軟體升級上來的有效維護合約、過期維護合約授權等等;

甚至過期維護合約還分過期多久?

有無競爭產品同時介入?

軟體購買的套數?

每種授權合約原廠給的成本(美金計價)都會不同,出乎意料之外的複雜。

代理經銷公司就是將原廠給的價格(成本)加上匯率風險、經銷成本、基本利潤後成為給業務的成本,

所以公司會有一份產品成本文件,

想當然這份文件算是公司最機密的資料之一,

一般業務人員跟技術支援人員都不會有機會看到^_^。

業務銷售給客戶的售價減去給業務的成本就是帳上的銷售毛利,

銷售毛利就是公司訂給業務人員的主要工作目標;

比如說單一業務人員一個月的銷售毛利基本目標是40萬、100萬等等,

到分區業務單位月,毛利目標就是是200萬、500萬等等,

幾個業務分區總和起來,這樣每個月公司的毛利目標例如就是2000萬。

公司的年毛利目標就是2000萬乘以12個月(假設每個月相同),等於2億4000萬,公司的最終利潤還要扣掉非直接費用等減項與加上軟體原廠給的"返點"加項,就是淨利。

返點的概念有點類似銷售獎金,銷售軟體套數或金額達到原廠給的目標時,原廠會提供的獎金回饋,這個回饋可能是直接給錢,或列在下一個銷售週期應付帳款的減項。

在這種以軟體授權合約銷售毛利為績效指標來計算個人、部門獎金的制度下,

每個業務、業務主管都想盡辦法拉高給客戶的銷售價格,降低來自公司的成本價格,增加銷售毛利。

所以有些厲害的業務就會使出奇怪的招數找原廠PM進來,談授權合約的例外狀況要求打折,例如從競爭軟體,例如從套數,例如客戶在業界的指標地位,反正掰得出來就用^_^。

其實原廠PM久了也知道其實這些業務就是想要降低進貨成本來拉高銷售毛利!

銷售行為就在客戶、業務、業務主管、公司主管、原廠你來我往的爾虞我詐之中進行跟協商。

採購軟體端的客戶想降低採購成本,

銷售軟體端的業務人員、業務主管想拉高銷售價格、降低進貨成本以擴大毛利,達成公司給的目標甚至超過以獲取更多的獎金,

公司想要確保銷售毛利、銷售數量跟進貨額,後兩項牽涉跟原廠談的每季、每年目標銷售額跟連帶的返點,

原廠則想要確保銷售數量與銷售金額,

大家都有自己的利益要顧。

以前就是很單純的設備機構設計工程師,評估軟體只管功能、服務,跟採購價格單位主管與公司能不能接受,那會去注意中間有這麼多的利益牽扯?

實際參與到銷售過程才發現有夠複雜、麻煩,尤其是牽涉到人最麻煩。

比如公司內不同單位、業務搶案子!

跟其他經銷商搶案子!

跟其他軟體搶案子!

凹自己人降低成本支出!

技術端要作的就是幫忙說服客戶端有影響案子最後走向的工程師、單位主管、採購單位負責人跟主管(甚至老闆、老闆娘、二代、其他股東等等),

也碰過要去跟客戶的客戶用英文介紹軟體模擬功能可以作到甚麼程度?!

有時候一個案子牽涉到人還真的是多^_^。

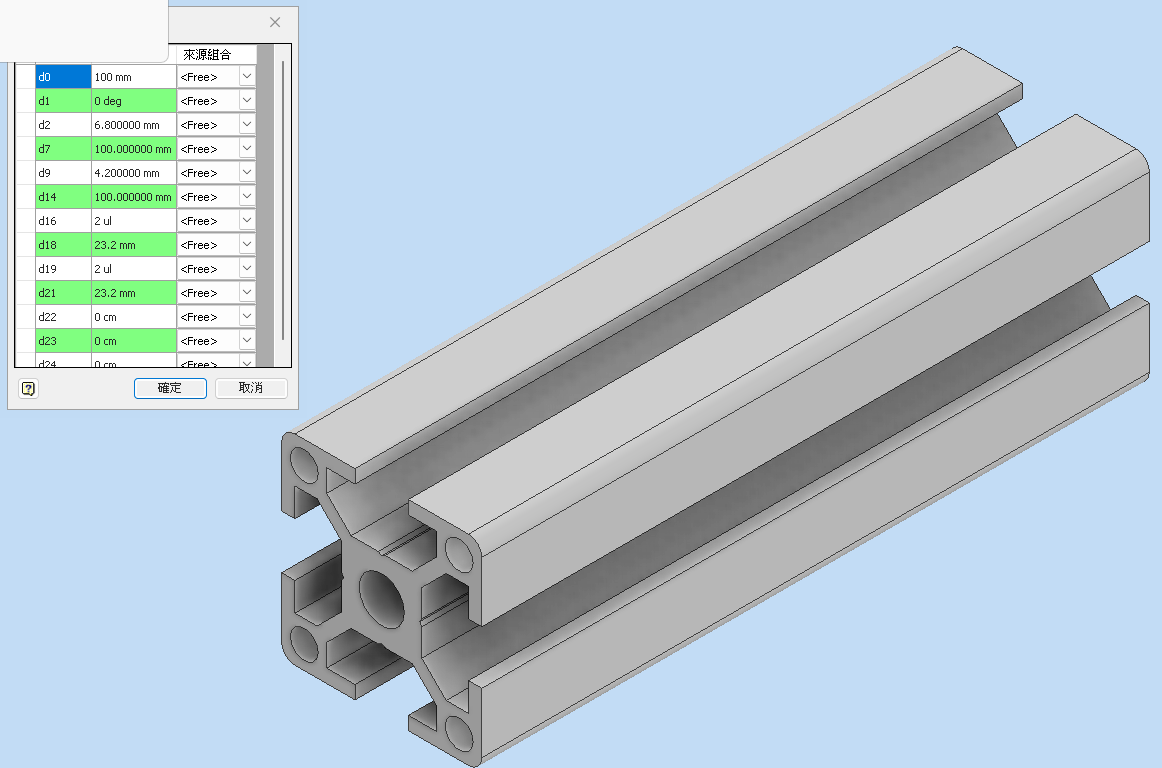

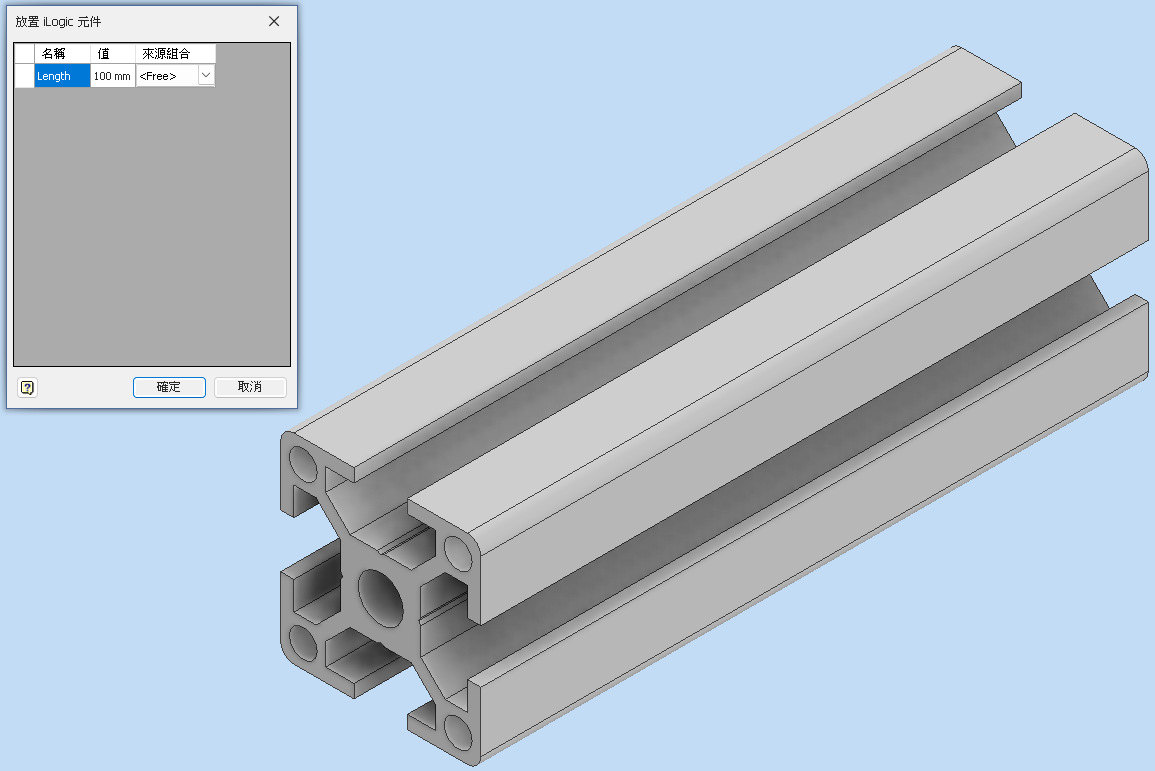

圖片來源,借用CMoney討論區龍大的圖

但這也是工作上有趣的地方,以前單純的負責技術就好,其他都不用管,

那裡知道賣個機構設計軟體這麼麻煩?也沒機會接觸到這麼多不同職位與個性的人。

當然也有簡單(對業務來說)的案子;

曾經有個案子是之前幫助過軟體使用的學生進了護國神山當工程師,跟公司申請買了兩套軟體來使用,業務很開心,幫忙走個採購程序,輕輕鬆鬆幾十萬毛利入帳^_^,麻煩的事技術支援人員前面都作完了,不過這種例子很少。

印象很深的是案例是被業務為了多賣幾千塊搞砸,這個客戶只要買一套,重點在模擬分析的功能,因為他們的客戶要求作模擬,所以幫作範例,陪該公司的業務去跟他的客戶說明,一切技術上的問題跟需求看來是OK了,客戶準備下單買軟體最後一刻,闆娘出面砍價,要求開價27.5萬的軟體降個五千、一萬的,結果業務想說很篤定就不願讓,然後搞得闆娘不爽硬是不買了,要研發單位主管改換其他軟體進行評估XD。

所以整篇廢文關鍵點來了^_^

CAx軟體的銷售以相關公司跟業務人員的立場來說,CAx軟體銷售的重點是什麼?

其實很單純:能賺多少錢?

所以當一家公司可以複式經銷多套軟體時,業務會傾向賣毛利高的產品,最好銷售週期也不會太長,

其實沒在管客戶需求的,客戶的需求要設法從軟體特性找出可以讓客戶心動想用去創造出來的。

公司一開始只賣A社軟體,A社也希望公司不要賣其他家的軟體;

後來A社找其他公司加入代理,原本接近獨賣擁有最低成本與定價權的優勢慢慢消失,

公司當然不可能就此妥協無作為,所以與A社 談判要求可以賣其他家的CAx軟體,

由於A社市場大,公司手上有許多機械相關客戶,其他軟體原廠本來就一直想要建立合作關係,

因此就開始銷售其他家軟體,

但是因為其中SE軟體跟原本銷售的A社軟體產品功能定位與銷售對象客戶群實在太接近,一開始是成立另外一家公司賣SE軟體,

這種另外開一家公司賣不同家軟體的情況在專業軟體銷售市場中其實很普遍,

可共享產業經驗、客戶群資料,但是又避開原廠銷售產品的內外部衝突問題;

但是市場改變,軟體原廠無法完全掌控時,沒有這種問題,不同軟體經銷就是軟體經銷公司內部競爭,由客戶自己選軟體,畢竟客戶就是那一些,成立兩家公司跟同家公司都很難避免內部衝突,只要原廠無法反對,那就不用這麼麻煩增加管理上的困擾。

因此現在會看到有些稍有規模的軟體代理銷售公司賣的CAx軟體已經不會像以前只賣一家的軟體產品。

對業務來說,這是很開心的事,因為可以賣的產品變多了,那就會有更多的銷售機會,

不管客戶原來是用那家CAx軟體,

如果賣A社比較好賺,有機會就賣A社軟體,

但是自從A社軟體改成租賃制以後,軟體商的毛利大幅下降,

單靠賣軟體的利潤幾乎已經養不起專職工程師,

就我所知原來的工程師要不離職,要不改支援其他軟體^_^

如果賣SE比較好賺,有機會就賣SE,

如果SW有機會賣也很想賣,但是在台灣現在(2025/02)還是獨家銷售,拿不到貨可以賣,可惜!

至於客戶需不需要其實從來不是業務考慮的重點!

業務的重點是要設法找出讓客戶會想買的誘因以取得軟體合約銷售的訂單!

之前就碰過很厲害的業務硬是把功能不適合客戶需求的軟體賣給客戶,然後要技術支援人員想辦法解決客戶的需求,但是功能就是作不到怎麼想辦法,軟體又不是自己能寫的?最後自然就會產生衝突,業務跟技術支援與客戶三方的衝突;

曾經嚴重到技術支援實在無法克服,客戶也無法接受,最後客戶要求退貨退錢,但是業務不給退,鬧僵後被告上法院。

深刻體會一個前輩說的:

業務說的話能信,屎都可以吃!

後來跟軟體自行開發部門的工程師熟了以後才知道,才知道自行開發軟體的部份更誇張,只有軟體介面也敢賣,還真的有客戶買了軟體,然後工程師才開始拼命寫功能的部份。

後來到了第五家機械設備公司,老闆跟業務也是很敢,明明沒作過的設備說有作過沒問題,交貨時間短也沒問題,結果就是邊設計邊出圖,組裝到測試一路修修改改,客戶端也來不及找其他廠商,一邊罵一邊提供材料測設備。

不過這也是公司經營銷售上的難處,

怎麼可能把產品弄到完美才賣給客戶?

那要花多少時間跟多少成本?

而且100個客戶公司有300種意見,怎麼可能完美,

重點是時機掌握不好,客戶的商機早就被搶走了!

所以在製造業工程端上,其實一直都有這種問題,邊作邊改。

學到的經驗就是雖然早買早享受,但是千萬不要買第一批的產品,通常可能會有很多問題需要改善…